马 宏

中国火炬创业导师/上海市科技创业导师/“棋盘资本”创始人/“棋兆基金”执行事务合伙人/“万漉基金”联合创始人/上海交大安泰EE课程讲师。自1993年起在证券金融行业工作,2007年创立专注于用资本手段帮助企业发展、具有专业精品投

行特色的“棋盘资本”。从业超过三十年,在大物流、大消费领域具有显著影响力和丰富案例,尤其在顶层设计、资本战略、商业模式、融资投资、整合并购、合伙机制等方面拥有深入经验。

在物流供应链领域,改变世界的力量往往并非单纯源于高科技,而深藏于行业共识与标准之中。实物互联网(Physical Internet,注:本刊以往将其译为“实体互联网”,二者为同一事物不同表述)概念自诞生以来,引发了全球对物流行业的深度思考与变革探索。在中国,随着市场建设推进、降本增效需求凸显,实物互联网的发展恰逢其时。

如何准确地翻译Physical Internet,实在并不是一件容易的事情。

有人揣测,它可能源于一次翻译的“翻车事件”:在某场中外交流会上,中方专家谈及“物联网”,“三脚猫”翻译没有翻成专业的Internet of Things(IoT),而是按照字面猜想,直接翻成Physical Internet。这一下就把老外给整懵了。经过一番沟通,误会得以消除,但Physical Internet(PI)一词,却给外方专家带来很大启发……

听上去煞有其事,实在却是任何发明创造都要和“大中华”硬扯上关系的臆想。

PI一词,最早出现在英国《经济学人》杂志2006年6月期的封面文章上,作者是该刊的著名编辑保罗·麦基里(Paul Markillie)。

概念源自麦基里对互联网发展的逆向思考——数字互联网(Digital Internet)正是受到邮政物流系统的启发,名曰“信息高速公路”——麦基里追根溯源,把在全球流转的货物商品,想象成在互联网上流转的信息;把公铁海空相连的全球物流网络,想象成实体物理空间的互联网:“商品就像互联网上的信息,在世界各地通过各种运输方式快速地流转。”

于是,麦基里“写意”地创造了PI这个词——现在比较通用的中文翻译,叫作“实物互联网”。

01

实物互联网绝非物联网

那个想当然的PI来源故事,很容易让人按照字面望文生义,将“实物互联网”与“物联网”混为一谈。其实两者根本不是一回事儿。

举个例子,一个人酣睡在智能床上,端坐在智能马桶上,其心跳/呼吸/血压/肝肾/血常规,甚至饮食/运动/工作状况乃至心理波动等数据指标,被自动采集并进行系统分析处理。这些指标数据不仅被实时记录并自动生成个人健康走势图(未来个人健康状况分析,将是“以人为本”地根据个人自身历史数据的纵向监测,而非如今“教条主义”般对照大众平均数的横向比较),而且被自动传输到厨房,厨房据此并结合个人的饮食习惯/口味偏好/风俗文化乃至当天的日程安排等资料数据,自动生成当日定制菜谱,并发往菜场/商超。

听上去很AI(人工智能)吧。

人工智能的基础就是数据,否则再好的AI,也只能是“巧妇难为无米之炊”。即时数据,需要物与物之间的“及时沟通”和数据传递——这就是我理解的物联网(IoT):无需人为介入、M2M(Machine-to-Machine,一种以机器终端智能交互为核心的、网络化的应用与服务)自主智能决策系统。

有了相关数据的及时传递,自主智能决策系统(AI)可以及时开展工作:菜场/商超的选菜/配送等程序开始启动,冰箱配菜/解冻等环节适时响应,净菜机/切菜机等随即进入工作状态,蒸饭锅/炒菜机按部就班……

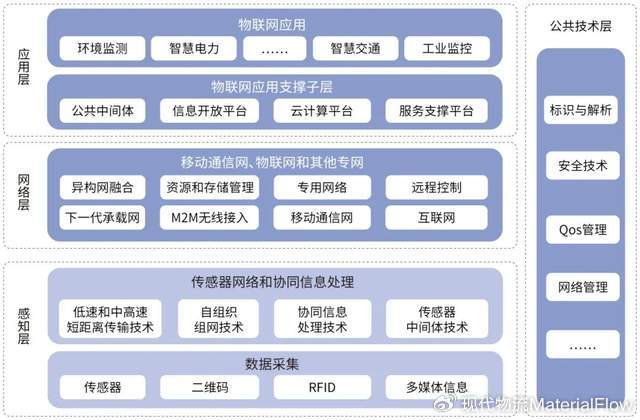

▶ 物联网:通过物物相连和人物相连,自行采集/传输/处理相应数据信息,无需人为介入地进行自主智能决策。基本架构包括:获取和处理信息的“感知层”传输信息的“网络层”、实现智能化解决方案的“应用层”,以及作为上述三个逻辑层支持体系的“公共技术层”。

且慢!

在这个完美的物联网场景里,有个细节被忽略了:远在百里千里之外的菜场商超里的菜品,是如何“无需人为介入”、不远千里自动“跑”进厨房,与冰箱/净菜机/炒菜机等一众设备M2M,共同完成当日菜肴的定制工作?

显然,除了有一张进行信息传输的Internet虚拟“天网”之外,还需一张进行实物传递的Physical实体“地网”——这就是实物互联网。

物联网实际是物与物之间感知层技术支撑的网络体系,即“万物相连的互联网”,是在互联网基础上延伸扩展的网络,是一个将各种信息传感设备与网络结合起来形成的巨大网络,以实现任何时间、地点,人、机、物的互联互通。

“通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。”

听上去很学究,其实是物联网的三个基本要素:整体感知,可靠传输,智能处理。其中“可靠传输”的是信息,而不是实物。

实物互联网则是货物商品流通的系统层网络架构。按照“实物互联网之父”班旺教授的解释:实物互联网是为实体对象(商品/货物等)的移动、部署、生产、供应、设计和使用,提供一种更加高效的模式,为实现持久、无缝、高效的供应链,提供了新的基础设施。

直白就是:传统的互联网处理的是“字节”世界的“信息”,实物互联网处理的是“原子”世界的“实物”。

02

实物互联网并非物流网

因为对应现实世界的物流/供应链,很多人很容易把Physical Internet直接翻译成“物流互联网”。或者加上形象的“物体流动”概念,将其翻译成“物动网”;或者加上时髦的“智能智慧”元素,将其翻译成“智慧物流网”;或者干脆根据PI的谐音“π”,将其翻译成“物派网”……

当年还在给惠普中国区做供应链顾问的罗辉林,也曾独立提出了与PI如出一辙的理念,并一直孤独地推进着。他还为其申请了国际专利。罗辉林将其称为“物流智联网”,并于2011年9月出版了《物流智联网:物流·电子商务·供应链的革命》一书。

在PI理论的开创者们眼里,实物互联网不仅仅是运营层解决方案集合的智慧物流,而是一种“以互联网架构重新思考物流”的新型结构。

2015年,(美)埃瑞克·巴洛特(Eric Ballot)、(加)班旺·蒙特勒伊(Benoit Montreuil)、(法)罗素·梅勒(Russell Meller),三位教授共同出版了全球第一本实物互联网学术专著《Physical Internet:The Network of Logistics Networks》。请注意书名副标题,在“Logistics Networks”前面又加上一个“The Network”,明确宣言:这是一个打破封闭和局限的“网间网”(或者说是“网上网”),也是一场系统层网络架构的“范式革命”。

2017年,罗辉林出版第二本书《共享思维:互联网下的去中心化商业革命》。他念念不忘“物流智联网”,写道:其核心内容是如何构造一套开放的物流业务体系,使之可以整合和兼容社会上所有的物流人力资源,在一个网络里成为公共的基础服务,敞开给所有的需求方。

无论是PI还是物流智联网,共同的梦想都是构建一个“分布式+超链接”的“新世界”——通过一整套TCP/IP协议,互联网将不同类型/规模、独立运营/管理的计算机网络,连接成信息可以畅通全球的网络;为什么物流运输体系不能构建这么一个全球网络,让所有的物流资源,都可以在这个开放/共享的公共平台上众包/协作?

这是一场“基础设施革命”。如同互联网给人类带来翻天覆地的变化一样,实物互联网必将再次给人类带来层出不穷的商业模式创新和新型的“生态物种”。

03

实物互联网不仅仅是物理网络

PI由两个单词组成——Physical字面解释是物理;Internet是网络。很多人直接按照字面意义翻译:物理互联网、实体互联网……

就其对应于数字互联网的虚拟状态而言,并不为错。更深一层,就传输对象而言:数字互联网上传输的是被标准化协议封装了的“信息包”;实物互联网上流转的,则是被标准化容器封装了的“实物包”——既然流转的是“实物包”,这个Internet必定是“实体”的。

对应Digital Internet数字互联网,将Physical Internet翻译成实物互联网,似乎更为恰当——DI网络结构,是通过引用数据包、集线器和TCP/IP协议,实现高效的数据传输;PI网络结构,则是通过标准化PI容器、开放的PI节点和PI协议,实现高效的实物存储/处理/运输。

况且,PI并非只是一个物理结构。

实物互联网联盟发起人之一/曾任美国UPS亚太区公共事务副总裁/现任圆通速递副总裁的相峰,提出过一个很值得仔细拆解分析和认真思考探讨的话题:中国快递因何会异军突起?

在种种“绝对不可能”的条件下——大都毫无背景/出身“草根”、前期顶着“黑快递”的帽子(直到2009年新《邮政法》出台,才赋予民营快递企业合法经营的法律地位)、没有资金支持(大都没有私募融资/通过买壳上市)……只用了短短20多年时间,实现中国快递历史性跨越——从边缘产业到战略新兴行业(提供约450万个就业岗位)、占据全球快递市场近七成份额(2024年快递包裹量突破1,750亿件)、网络覆盖面广阔(已覆盖中国96%的行政村,并延伸200多个国家和地区)……

“中国快递崛起的终极秘密”到底是什么?

相峰认为:快递草根创业者或许并未意识到,其自身行为暗合了实物互联网的理念,在激烈竞争和市场打拼过程中,最终孕育出基于“社区信任”的“直营平台与加盟网络相结合”的商业模式创新。

总部与网点实行层级分工:总部负责搭建网络平台,网点则承担本地化运营:顶层是快递企业总部,扮演着规划者、管理者、组织者和网络超级枢纽的角色,其连接着数千家属地化运行的独立法人实体(加盟商,现称:网络合作伙伴);这些经营主体又带动着若干层级的“小网络”(承包区)直至快递员个人。

于是,几十万成员协同作战。每个小网络存在自组织行为,并服从大网络成为大网络的延伸:总部企业依仗多年形成的标准体系,规范每位成员行为和环节操作,为管理者提供决策和评判的依据,保障每日包裹都能安全、便捷收寄,实现服务的合规和网络的顺滑运行。

“这种模式实现了中心化管控与本地化运作的完美平衡,激发了民间创业精神与活力。”5万多出身草根的快递盟商,依托总部打造的平台,天南地北地接力/共创,快速构建起覆盖全国的配送网络。

中国快递的网络结构,确实与实物互联网所希望达成的愿景极为相似,但真要切实构建起这么一个庞大的社会组织,谈何容易!

正如相峰所言:“组织内部虽然有明确的规则。但是规则不可能尽成条文,习惯也有存在的空间,保障规则的执行,形成共同的行事原则,又需要有人与人之间密切的互动交流和彼此信任,建立起共同愿景和行为准则。这就意味着维持一个紧密而健康的人际关系网络。”

相峰将中国快递网络(未来实物互联网的雏形),归结为四大网络的集合体:组织架构的“加盟网络”、实物流通的“运营网络”、信息传递的“数字网络”,以及情感纽带的“人文网络”。

未完待续……

END

《现代物流》| 文章精选 136期

引领产业发展,成为世界级专业供应链物流媒体

本文版权归中国《现代物流》杂志所有,欢迎文末分享、点赞、在看!转载请联系后台。

时间:2025年11月5-8日

时间:2025年11月5-8日

地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)

地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)