店铺比奶茶门店数量还多的零售药店,一面是激烈的市场竞争,另一面是医药物流的履约压力。

医药零售进一步增长

不管普罗大众如何谈“医”色变还是谈“药”色变,药就是除“衣食住行”之外日常生活离不开的必需品。仅从中国药店的数量就可以看出药与日常生活的紧密。自2009年新医改之后,中国药店数量年均增长率达到9.7%,2016年“两票制”实施后增速进一步加快。国家药品监督管理局发布的《2024年度药品流通行业发展统计报告》显示,截至2024年底,全国药店总数已突破65万家,平均每万人拥有4.6万家药店,远高于日本的2.8万家和美国的2.3万家。

从整体市场来看,2024年中国零售终端实体药店(含O2O)和以阿里健康、京东健康等为代表的网上药店的药品销售规模达5,740亿元人民币,同比增长3.7%。其中,2024年网上药店药品销售规模为758亿元人民币,较2023年增长14.4%,优于线下实体药店药品增速。

订单碎片化和互联网+影响医药物流发展

零售规模不断增长,也带动了医药物流的变革。在一般流通业中,“订单碎片化”已经成为不可逆的趋势,医药流通领域同样也呈现着这样的发展态势。不过,一般流通业集中度偏低,而医药流通行业集中度相对较高,CR5(国药、上药、华润、九州通、重庆医药)已经超过50%。高集中度一方面显示了行业的特殊性,另一方面也让支撑流通环节的物流面临了巨大的压力。

同时,医药电商的发展促进了该趋势的发展。如上文所述,网上药店药品销售规模虽然占总体销售额并不高,但增长速度快,尤其是在疫情三年间进一步培养和巩固了消费习惯,市场中诞生了诸如1药网、药师帮等优秀的医药电商平台。

对于传统医药流通而言,拥抱“互联网+”也是不可逆的趋势。据不完全统计,截至2021年3月,中国的互联网医院已超过1,100家,这也为医药流通企业带来广阔的发展空间。

BC一体化是物流体系的重点

在这些多种趋势的影响之下,传统医药流通企业更要在符合监管条件的前提下,打造一个能够兼顾“BC”两端需求的供应链物流体系。

例如九州通集团近年来就一直在推动“BC一体化”和“新零售”战略,这两大战略服务的主要对象为B端如药店、诊所和C端消费者等。之所以推动这样的战略,也是在于医药流通政策变化和市场格局的变动。尤其是在“两票制”以及“带量采购、集中采购”等政策出台后,医药流通短链的趋势正在加强,推动批发业态在订单层面不断提升灵活性和碎片化,从而导致了上述“订单碎片化”的趋势。

又例如上药控股成立了云商大健康,旨在为服务地区的医院和消费者打通“最后一公里”。以上海为例,以前上海的慢性病人为了能够使用更好的进口药物或者合资药物大都会选择到三甲医院进行挂号、诊断等,整个过程相对繁琐也浪费时间,最重要的是浪费了医疗资源。针对这样的情况,上海市相关部门决定进行改革,提供配送上门服务,减少病人前往医院的频率。为此,上海建立了处方平台,病人只要在上海地区的三甲医院就诊并开具药方后,在复诊等阶段只需通过社区医院的家庭医生开具副处方形成订单,并由处方平台传送至上药控股,由上药控股完成“最后一公里”的配送作业。

与医药电商物流的异同点

从交付的末端来看,BC一体化和医药电商的终点似乎并没有太大的区别,但是从订单的出发点来看却有着巨大的区别,这也导致了物流体系建设中的差异。仍以上药控股为例,上药控股打造的“益药”品牌,形成了从处方获取与管理、处方支付与合理性管控、处方实现与配送、处方与患者增值服务的闭环,借力“互联网+”帮助政府及各医疗机构实现医药分家。而互联网平台上的购药和送药业务中,确实存在着部分订单没有处方、处方管理不严格等情况,甚至以即时零售为主的外卖平台还存在药品的来源不能保证合规、药品的配送不能保证符合GSP要求的风险和问题,对于消费者的用药风险巨大。

而九州通集团的BC一体化不仅是为了应对“短链”带来的碎片化订单的履约需求,也需要为客户在库存方面提供可靠的保障。据透露,九州通的客户下单频次已经从过去一到两周一次变为一周3~5次,如此高频的下单频次让客户不再愿意承担大量的库存,由此药品的库存管理、配送等压力被推导至履约端,也就造成了九州通物流在拆零环节的比率逐年攀升。

促进医药物流的智能化建设

这种现象自然也带动了医药流通在物流自动化方面的探索和实践。从国药物流首次引入“货到人”拣选系统之后,上药控股、华润医药、九州通、重庆医药等巨头企业也不断地提升物流智能化程度,连锁药店如大参林甚至已经从第一代迭代至第三代,并着手建立第四代智能仓。

在这过程中,首先需要企业建设更强大的信息化平台和服务平台,前者是实现医药流通模式创新和降本增效的关键,后者则是帮助企业顺应销售模式的转变,满足互联网医疗用药的新需求。

其次,与其他行业一样,企业要在准确了解自身业务需求和对未来清晰规划的基础上,选择合适的自动化、智能化物流技术和解决方案。一个自动化项目的上线不可能在一朝一夕内完成,这意味着每个方案在设计之初,就要考虑到正式上线时其业务需求产生的变化。而预测的准确与否,直接影响了项目对于未来变化的应对效果。参考欧美、日本等发达国家,不少企业的物流中心并没有采用大量的自动化技术,而是巧妙地将人工与技术结合在一起,完成了高效率的运营。

国际医药流通市场的变革

日本追求更加灵活、省人化的共享物流

在这方面,近年来一直面临少子化、老龄化而导致的劳动力不足,以及东日本大地震之后的影响,相关日本企业如LOGISTEED创造性地提出了自动机器人分拣系统(ARS)的理念,既无人化、作业灵活性、设备灵活性、共享。该系统除了大量运用智能物流机器人之外,其特点还在于LOGISTEED自主开发了WMS、RCS等系统,并由LOGISTEED自行集成了各类子系统和物流装备,一反过去日本主流的“将专业的事由专业的人来做”的传统。

高集中度的欧美也呈现订单碎片化趋势

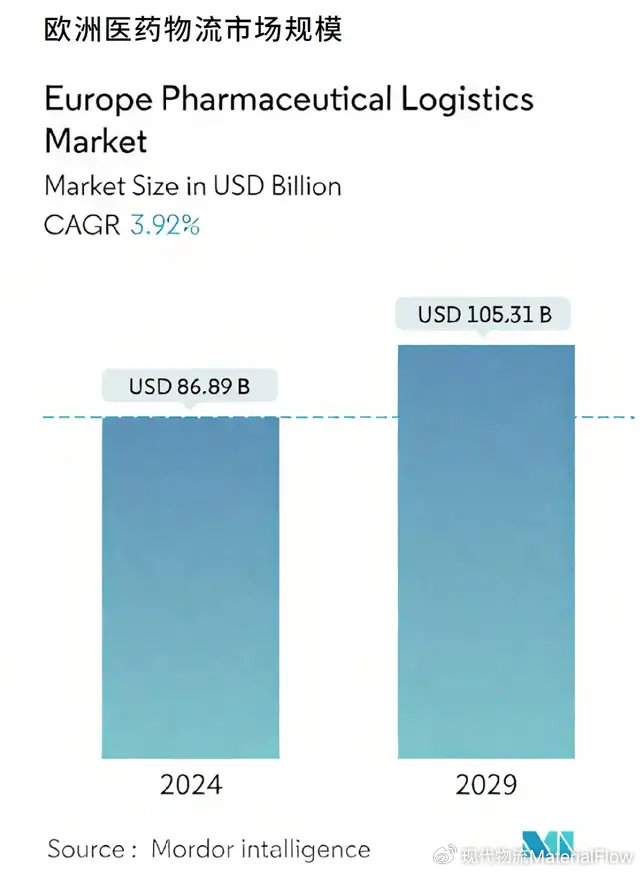

相比于中国,部分欧洲国家如德国的药品批发集中度(CR5)在2015年超过了90%,也就造成了德国医药物流市场已处于相对垄断地位的情况,医药批发企业通过扩大企业规模及占有市场份额,获得规模经济地位,从而降低整个医药供应链的物流成本。德国的药品流通渠道基本可分为三类,即“全线批发”“短线批发”和“直接销售”。近年来,也有少数药品制造企业选择“直接销售”,即不经过批发环节,直接通过雇佣医药物流企业实现药品向药店的转移。这些医药物流基本以DHL这类获得医药物流许可的专业物流企业为主。实际上不仅是在德国,DHL也是欧洲医药物流市场的领导者。

当然,全球医药市场的重头戏——美国市场,其流通领域的集中度(CR3)同样超过了90%。在美国,有65%左右的处方药由批发企业配送,2016年数据显示,美国药品批发企业平均每天需处理25万份订单、1,000万条信息,配送12.5万个分销机构,隔天配送的响应率高达95%,准确率达到99%,每个订单条目的配送成本仅有0.3美分。

而在医药互联网+层面,以麦克森为代表的巨头企业也为中国医药互联网+提供重要的参考价值。从产业互联网的角度来看,麦克森的差异化竞争优势在于始终以药品为核心,满足了药厂、患者、药店、医院、医保机构等多方的需求。团结或整合了一批高效率的经销商,打掉了低效的二级分销和次终端环节,同时建立了面向全产业链的全方位医疗信息系统,提供了相关信息化服务,做到了精细、精准的服务延伸。

其中,关键之处在于以完善智慧供应链服务,通过线上线下多渠道服务客户,加速对线下基础设施如配送中心、仓库、分支机构的建设,同时以数字化手段提高供应链运转效率。随着未来中国医药流通领域集中度的进一步提升,也将进一步影响医药物流市场的走向,也将进一步考验对交付海量碎片化订单的能力。

END

《现代物流》| 文章精选 135期

引领产业发展,成为世界级专业供应链物流媒体

本文版权归中国《现代物流》杂志所有,欢迎文末分享、点赞、在看!转载请联系后台。

时间:2025年11月5-8日

时间:2025年11月5-8日

地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)

地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)