工业品、企业采购电商规模强势突围。产业电商与智能制造碰撞,又将为智能物流打开怎样的新空间?

工业品与企业采购电商成增长双引擎

根据网经社发布的年度中国产业电商市场数据报告,中国产业电商发生了结构性变化:整体市场规模达35.72万亿元(单位:人民币,下同),同比增长5.39%,其中,工业品电商与企业采购电商成为拉动行业升级的核心动力。这两个细分领域的爆发式增长,正重构传统工业采购的底层逻辑。

其中,工业品电商领域呈现“规模与质量双升”的特征。其2024年市场规模突破1.17万亿元,较上年激增10.37%,远超产业电商整体增速。这一增长背后是制造业数字化转型的刚性需求——从生产性物料(BOM)到非生产性维护物料(MRO),企业对采购效率、成本控制和供应链韧性的要求持续升级。与大宗电商以资源整合为主的模式不同,工业品电商更侧重通过数字化工具解决“小批量、多品类、高分散”的采购痛点,震坤行、京东工业品等头部玩家已形成规模化服务能力。

而企业采购电商的增长更为迅猛,2024年市场规模达2.74万亿元,同比增幅高达22.9%。这一领域的爆发得益于中小企业数字化意识的觉醒和大型企业采购改革的深化。过去“线下比价、手工对账”的传统模式,正被“线上寻源、智能匹配、数据溯源”的新模式取代。1688企业汇采、京东企业购等平台通过整合办公用品、商务服务等全品类资源,将采购周期从平均30天压缩至7天以内,显著降低了企业的隐性成本。值得注意的是,B类买家已贡献平台九成交易额,成为绝对主力群体。

头部玩家的差异化破局之路

在产业电商的赛道上,不同领域的头部企业正通过特色化策略抢占市场,既有综合平台的生态扩容,也有垂直玩家的深度创新。

三大机遇:从需求端看增长空间

1688作为阿里旗下源头厂货平台,2025年初迎来关键突破——年度活跃买家数突破1亿,其中B类买家贡献九成交易额,创下平台的行业纪录。其核心打法是AI技术的全面落地:针对企业采购“找货难、挑品烦”的痛点,推出AI选货、AI导购、图搜平替等功能,效率得到大幅度提升。

京东采购平台则更多“重服务”,在工业品与企业采购领域双线发力。自营中心仓是京东工业自营供应链的核心,通过五金工具、个人防护、中低压配电、仪器仪表、化学品等86个核心品类入八大中心仓,全面覆盖主要工业生产地区,服务模式支持当日达或次日达。

垂直领域玩家:专业与创新的深度挖掘

震坤行在MRO领域交出了亮眼成绩单,2024年GMV达104.8亿元,经营现金流净流入2.3亿元,盈利能力持续改善。其增长密码在于“AI +自有品牌+国际化”的三重驱动:推出的行家AI系列应用,能为央企客户提供采购预测、库存预警等智能服务,获评全国公共采购优秀案例;自有品牌销售额突破7亿元,同比增长29%,在GMV中占比提升至6.7%,并逐步打开海外增量空间。

鑫方盛与齐心则在细分领域构筑壁垒。鑫方盛聚焦工业建材与工具采购,通过多家线下门店与线上平台联动,实现“线上下单、线下自提”的即时服务,在物流方面配备300多辆专车与900多人配送团队,做到24小时内送达。齐心作为办公用品采购龙头,数字化升级是一大亮点。其数字化运营平台以自动化、AI智能化为核心,覆盖了从采购、运营到服务的全链条业务场景。

嘉立创:垂直领域的供应链革命样本

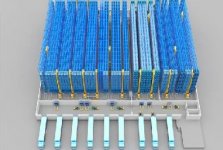

在电子制造业采购领域,嘉立创的发展具有借鉴意义。这家深耕PCB(印制电路板)垂直赛道的企业,依托自主研发的智能算法与高度自动化的柔性工厂体系,嘉立创打通了从工程师在线下单到工厂智能制造、再到物流配送的全流程通道,实现了打样成本从数千元降至几十元、交付周期从数周缩短至最快12小时的突破。

根据公开数据,嘉立创目前服务的用户数量已超过620万,覆盖人工智能、航空航天、新能源、智能制造等多个行业领域,正逐步发展成为推动中国制造从“硬件制造”向“硬件创新”转型升级的重要基础设施平台。

嘉立创的核心竞争力在于供应链的全链路重构。传统电子元器件采购存在三大痛点:小批量订单被大厂拒绝、交期长、质量参差不齐。对此,嘉立创打造了“三大闭环”创新模式。

一是生产闭环:自建智能工厂,引入多台自动化设备,将PCB打样周期进行极限压缩,批量生产交期缩短至7天,打破了“小单无人接”的行业惯例;二是数据闭环:其开发“立创EDA”设计软件,开放给工程师使用,设计师在软件中完成电路设计后,可直接对接采购系统,实现“设计-报价-下单”一键完成,数据流转出错率大幅度降低;三是服务闭环:无论是产品的设计、打样、生产、批量组装,嘉立创的服务体系真正实现“一个概念进,一个产品出”的全链路服务,有效降低因多供应商对接产生的沟通成本与协同风险,尽可能减少供应链环节。

这种“设计-生产-采购”的无缝衔接模式,让嘉立创在电子产业采购领域形成独特壁垒。2024年其营业收入接近80亿元,净利润达到9.98亿元,同比分别增长18.55%和35.19%,成为中小企业电子采购的首选平台。

智能物流:智能制造催生的新机遇与新方向

产业电商的爆发式增长,尤其是工业品与企业采购的数字化转型,正与智能制造形成共振,为智能物流打开巨大市场空间。数据显示,2024年工业品与企业采购电商的合计规模近4万亿元,其背后对应的物流需求,正从“简单配送”升级为“供应链协同”。

三大机遇:从需求端看增长空间

首先,工业品细分场景的专业物流需求爆发。工业品物流长期面临“品类杂、包装难、时效要求差异大”的问题,比如精密电子元器件需要恒温恒湿运输,大型机械配件需要定制化装卸设备。例如震坤行已率先布局,建立覆盖全国的“前置仓网络”,设立多个智能仓,配备AGV机器人和温湿度监控系统,弥补专业仓配服务的市场缺口。

其次,“即时采购”驱动区域物流升级。企业采购电商的高频化趋势,正催生“即时物流”需求。办公用品、小额工业品等品类的“当日达”需求进一步增长,京东物流为此推出“企业仓配一体化”服务,建立“企业共享仓”,这种模式已在连锁零售行业得到验证,极大降低了客户成本。

再次,供应链数据打通带来的智能调度机会。产业电商平台积累的采购数据、库存数据,正成为智能物流的“导航仪”。嘉立创的实践通过整合EDA设计数据、采购订单数据和物流跟踪数据,其物流系统能提前预测元器件需求,在工厂与仓库间实现“前置备货”,在提升库存周转率的同时降低物流成本。这种“数据驱动的精益物流”,将成为制造企业降本增效的关键。

未来:技术与模式的双重进化

未来的物流将从自动化升级为智能化,实现“感知-决策-执行”的全流程智能。在感知层,物联网标签将普及到每一件工业品,实现从生产到交付的全溯源;决策层,生成式AI将主导物流调度,比如根据采购订单波动、天气变化、交通状况实时调整配送路线;执行层,无人仓、无人重卡、无人机将在不同场景落地。

而智能物流的核心价值不再是“把货送好”,而是从单一配送到供应链协同。物流企业更偏向于“供应链服务商”,提供采购预测、库存管理、智能配送、逆向物流等全链条服务。比如针对新能源汽车企业,物流商可通过分析其生产计划和采购订单,提前将原材料配送至生产线旁,实现零库存生产;当车辆报废时,再负责回收电池并送至再生工厂,形成闭环。

此外,由于中国制造业的集群化特征明显,未来的物流枢纽建设或许也可以形成集群化。长三角、珠三角、京津冀等产业带聚集了大量中小企业,智能物流围绕这些集群可以建设区域共享物流枢纽,整合仓储、运输、分拣等资源,为集群内企业开展拼单配送、共享仓储等服务,降低中小企业的物流成本,目前1688已在义乌、东莞试点此类枢纽,服务万家企业。

产业电商的崛起不仅是商业模式的革新,更是中国制造业数字化转型的缩影。工业品与企业采购电商的高速增长,正在重塑传统采购的价值链;而智能制造与互联网的深度融合,又为智能物流开辟了新的增长蓝海。头部企业的实践已经证明:打通采购、生产、物流的数据流,就能在产业升级的浪潮中占据先机。未来,产业电商与智能物流的协同发展,将成为中国制造业高质量发展的核心动力。

END

《现代物流》| 文章精选 137期

引领产业发展,成为世界级专业供应链物流媒体

本文版权归中国《现代物流》杂志所有,欢迎文末分享、点赞、在看!转载请联系后台。

时间:2025年11月5-8日

时间:2025年11月5-8日

地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)

地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)